Die Schweizer Geschichte im Schnelldurchlauf

Auszug: Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Entwicklung der Schweiz von den Anfängen bis zur Neuzeit. Er behandelt Schlüsselereignisse wie die Gründung der Alten Eidgenossenschaft im Jahr 1291, die Auswirkungen der Reformation und religiöser Konflikte, die Zeit der Helvetischen Republik unter französischem Einfluss und die Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848. Das Werk beleuchtet auch die langjährige Neutralitätspolitik der Schweiz und ihre Entwicklung zu einem Zentrum der internationalen Diplomatie und des Finanzwesens.

Einführung

Die Schweiz ist nicht nur der Hauptschauplatz des Romans, sondern auch, zumindest teilweise, sein Thema. Außerdem beziehen sich viele Dialoge in der Erzählung auf ihre Geschichte. Daher dachte ich, dass es für einige Leserinnen und Leser nützlich sein könnte, eine allgemeine Vorstellung von den wichtigsten Ereignissen der Schweizer Geschichte zu haben, soweit sie in Geschichtsbüchern nachzulesen sind. Das finden Sie im Folgenden in sehr kompakter Form. In anderen Teilen der Website, etwa im Artikel Der Historische Kontext des Romans oder im Blogpost Die Historischen Aspekte der Verschwörung, sowie in einer gekürzten Version im Roman selbst, gebe ich Details darüber, wie einige dieser Ereignisse anders erklärt werden könnten als die gängige Sichtweise.

Der Anfang

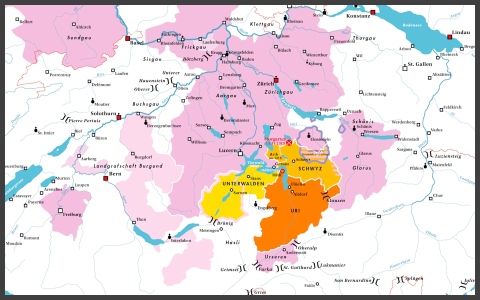

Der Zusammenschluss der drei Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden gilt als Gründungsmoment der Alten Eidgenossenschaft. Zuvor war das Gebiet der heutigen Schweiz Teil des Heiligen Römischen Reiches, wenn auch seit Beginn des 13. Jahrhunderts als dezentralisierte Stadtstaaten von Adelsfamilien und lokalen Autoritäten regiert, die die Kontrolle über verschiedene Gebiete ausübten. Die Alpenpässe in Rätien und der St. Gotthard-Pass waren jedoch sehr wichtige Direktverbindungen durch das Gebirge, was dazu führte, dass das Haus Habsburg ein großes Interesse an der Region hatte und versuchte, seine Macht zu vergrößern. Rudolf von Habsburg, der 1273 deutscher König wurde, entzog den Waldkantonen Uri, Schwyz und Unterwalden den Status der Reichsfreiheit. Diese Kantone verloren damit ihre Eigenständigkeit und wurden von den Lehnsherren des Königs regiert.

Auf der Suche nach Freiheit von der habsburgischen Herrschaft und unter Ausnutzung des Todes von König Rudolf schlossen sie sich zusammen, was oft auf das legendäre Ereignis des "Rütlischwurs" (Schwur der Rütli) am 1. August 1291 zurückgeführt wird. Der Überlieferung nach versammelten sich die Vertreter dieser drei Kantone auf einer Wiese und schworen einen Eid auf gegenseitige Verteidigung und Zusammenarbeit gegen äußere Bedrohungen. Im Laufe der Jahre weitete sich dieses anfängliche Bündnis aus und weitere Kantone traten bei, so dass sich allmählich die Schweizerische Eidgenossenschaft bildete. Die Schlacht am Morgarten im Jahr 1315, in der die Schweizer Bauern ihre Gebiete erfolgreich, aber überraschend gegen die viel stärkeren und gut ausgebildeten habsburgischen Truppen verteidigten, festigte ihren Willen zur Unabhängigkeit weiter.

Im Mittelalter war die Mehrheit der in diesen Regionen lebenden Menschen tatsächlich Bauern. Das gebirgige Gelände beeinflusste ihre Lebensweise, da sie sich an die Herausforderungen einer Kombination aus Ackerbau, Viehzucht und Transhumanz, einer saisonalen Wanderung des Viehs zwischen verschiedenen Höhenlagen, anpassten. Daher waren sie für ihre Selbstversorgung und ihren starken Gemeinschaftssinn bekannt. Da sie in eng verbundenen Dörfern lebten, mussten sie sich angesichts äußerer Bedrohungen oder rauer Umweltbedingungen auf die Unterstützung der anderen verlassen können. Die gebirgige Landschaft bot auch einen natürlichen Schutz gegen potenzielle Eindringlinge.

Die Erweiterung

Bereits unmittelbar nach dem Erfolg in der Schlacht am Morgarten und vor allem mit dem Sieg in der Schlacht von Sempach im Jahr 1386, als die Schweizer die Habsburger entscheidend besiegten, bauten sie nicht nur ihre Autonomie innerhalb des Heiligen Römischen Reiches aus, sondern entwickelten auch die Schweizer Söldnertruppen, Berufssoldaten, die während der gesamten Frühen Neuzeit der europäischen Geschichte, vom Spätmittelalter bis zur Renaissance, in fremden Armeen, insbesondere in den Streitkräften der französischen Könige, dienten. Diese Errungenschaft, Männer mit nachgewiesenen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld als Söldner für mehrere Armeen bereitstellen zu können, sollte sich als tiefgreifend für die spätere Schweizer Geschichte erweisen.

Das Spätmittelalter in der Schweiz war aufgrund der Überlegenheit ihrer Streitkräfte von einer Expansion der Eidgenossenschaft geprägt. Die Burgunderkriege sahen, dass sich die Eidgenossenschaft erfolgreich gegen burgundische Expansionsversuche in der Region wehrte. Die entscheidende Schlacht von Nancy im Jahr 1477 beendete Karls des Kühnen Ambitionen in der Region.

Intern war die Eidgenossenschaft gelegentlich mit Konflikten konfrontiert, die manchmal auf territoriale Streitigkeiten oder Differenzen zwischen den Mitgliedskantonen zurückzuführen waren. Trotz der internen Herausforderungen gelang es den Eidgenossen jedoch, eine gewisse Einheit gegenüber äußeren Bedrohungen zu wahren. Das Spätmittelalter war auch von kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen geprägt. Die Verstädterung nahm zu, und der Handel florierte, da die Schweizer Städte zu bedeutenden Handelszentren wurden. Die Macht und der Reichtum der Eidgenossenschaft wuchsen beträchtlich, was zum Teil auch auf die Einkünfte der Schweizer Söldner zurückzuführen war.

Die Reformation und die Unabhängigkeit des Staates

Das Spätmittelalter bereitete die Bühne für die religiösen Veränderungen, die während der Reformation stattfinden sollten. Obwohl die Schweiz eine überwiegend katholische Region war, kam es zu wachsenden Spannungen innerhalb der Kirche. Der Ruf nach Reformen und die Unzufriedenheit mit bestimmten Praktiken ebneten den Weg für die Reformation, die tiefgreifende Auswirkungen auf die religiöse und politische Landschaft der Schweiz haben sollte. Einflussreiche Persönlichkeiten wie Huldrych Zwingli in Zürich und später Johannes Calvin in Genf spielten eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Protestantismus. Die Eidgenossenschaft wurde religiös zwischen katholischen und protestantischen Kantonen gespalten, was zu Konflikten wie den Kriegen von Kappel führte. Der Westfälische Friede von 1648 erkannte nicht nur die Koexistenz von katholischen und protestantischen Kantonen innerhalb der Schweizerischen Eidgenossenschaft offiziell an, sondern die Schweiz erlangte auch die rechtliche Unabhängigkeit vom Heiligen Römischen Reich und festigte damit die föderale Struktur.

Der Vertrag von Paris und die Anerkennung der Neutralität

Während des Dreißigjährigen Krieges, der weite Teile Europas verwüstete, war die Schweiz eine relative “Oase des Friedens und des Wohlstands”, denn alle Großmächte in Europa waren auf Schweizer Söldner angewiesen und wollten die Schweiz nicht in die Hände eines ihrer Rivalen fallen lassen. Die Schweizer Infanterieeinheiten waren für ihre Disziplin und Effizienz im Kampf bekannt. So gelang es der Schweiz, in dieser turbulenten Zeit ihre Neutralität zu wahren. Im Jahr 1761 erkannte der Vertrag von Paris die immerwährende Neutralität der Schweiz an und festigte damit ihren Status als neutrale Nation, der zu einem der wichtigsten Pfeiler wurde, auf dem der Erfolg der Schweiz später aufbauen sollte.

Die wirtschaftlichen Veränderungen setzten sich in dieser Zeit fort, wobei Handel und Bankwesen eine entscheidende Rolle in der Schweizer Wirtschaft spielten. Städte wie Zürich und Genf wurden zu Zentren des Handels und der Finanzen. Auf sozialer Ebene kam es zu Verschiebungen in der Gesellschaftsstruktur: Es bildeten sich städtische Eliten heraus, während die ländlichen Gebiete weiterhin von der Landwirtschaft abhängig waren. Die Schweiz erlebte kulturelle und geistige Entwicklungen. Die Verbreitung der Ideen der Aufklärung beeinflusste die Schweizer Gesellschaft und trug zu Diskussionen über Regierungsführung, individuelle Rechte und Vernunft bei.

Die Helvetische Republik und der Wiener Kongress

Die Napoleonische Ära hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Schweiz. 1798 marschierten französische Truppen in die Schweiz ein, und die Alte Eidgenossenschaft brach zusammen. Die Helvetische Republik wurde unter französischem Einfluss gegründet und führte eine zentralisierte Regierung und administrative Veränderungen ein. Napoleons Mediation von 1803 stellte eine dezentralere föderale Struktur in der Schweiz wieder her und erkannte die Souveränität der einzelnen Kantone an.

Der Kongress von Wien markierte das Ende der Napoleonischen Kriege im Jahr 1815 und die Neuziehung der europäischen Grenzen. Der Status der Schweiz als neutraler und unabhängiger Staat wurde bekräftigt, und ihre Grenzen wurden von den europäischen Großmächten anerkannt und garantiert. In der nachnapoleonischen Zeit versuchte die Restauration, Europa zu den vornapoleonischen politischen Strukturen zurückzuführen. In der Schweiz wurde der Eidgenössische Pakt von 1815 angenommen, der eine lockere Konföderation mit einer schwachen Bundesregierung einführte. In dieser Zeit wurde ein Gleichgewicht zwischen Zentralgewalt und kantonaler Autonomie angestrebt.

Die Bundesverfassung

Spannungen zwischen konservativen und liberalen Kantonen führten 1847 zum Sonderbundskrieg. Der Konflikt endete mit einem Sieg der liberalen Kräfte, die für einen stärker zentralisierten und vereinheitlichten Schweizer Staat eintraten. Der Sonderbundskrieg ebnete den Weg für die Bundesverfassung von 1848, einen bedeutenden Meilenstein in der Schweizer Geschichte. Diese Verfassung begründete den modernen Bundesstaat Schweiz mit einer stärkeren Zentralregierung, einer Zweikammer-Bundesversammlung und den Prinzipien der individuellen Rechte und der Gleichberechtigung. Die Verfassung wurde 1874 umfassend geändert, indem die Zuständigkeit des Bundes für Verteidigung, Handel und Rechtsfragen festgelegt wurde und alle anderen Angelegenheiten den Kantonsregierungen überlassen wurden. Damit wurde die Grundlage für die erfolgreiche direkte Demokratie gelegt, die die Schweiz bis heute regiert.

Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich die Wirtschaft in der Schweiz weiter. Die Industrialisierung setzte sich vor allem in den Städten durch und veränderte die Schweizer Wirtschaft. Auch das Aufkommen des Bank- und Finanzwesens trug zur wirtschaftlichen Stärke der Schweiz bei. Die Verstädterung nahm zu, während die Industrie expandierte, insbesondere in Sektoren wie der Textil-, Maschinen- und Chemieindustrie. Der Bau moderner Infrastrukturen, insbesondere von Eisenbahnen, und das Wachstum der Industrie führten zu einer urbanen Arbeiterschaft. Folglich entstanden soziale Bewegungen, die sich für die Rechte der Arbeiter einsetzten. Außerdem blühten in dieser Zeit Bildungs- und Kultureinrichtungen auf.

Im 19. Jahrhundert expandierte die Schweiz nicht nur, sondern wurde auch zu einem Zentrum für internationale Organisationen. Insbesondere Genf wurde zu einem Zentrum der Diplomatie und der humanitären Bemühungen. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes wurde 1863 in Genf gegründet.

Die Weltkriege

Die Schweiz hielt während des Ersten Weltkriegs an ihrer Politik der bewaffneten Neutralität fest. Obwohl die Schweiz von kriegführenden Nationen umgeben war, vermied sie es, direkt in den Konflikt verwickelt zu werden. Der Krieg hatte wirtschaftliche Auswirkungen, doch die Schweiz meisterte die Herausforderungen und blieb relativ unbeschädigt. Die Zwischenkriegszeit war von wirtschaftlichen Schwierigkeiten geprägt, die durch den weltweiten Wirtschaftsabschwung der 1930er Jahre noch verschärft wurden. Die Schweiz sah sich mit Herausforderungen wie hohen Arbeitslosenquoten und sozialen Unruhen konfrontiert, erlebte aber auch Fortschritte in der Infrastruktur und der Sozialpolitik.

Der Banken- und Finanzsektor der Schweiz blühte im 20. Jahrhundert weiter auf. Das Land wurde für seine Bankgeheimnisgesetze und seine Stabilität bekannt und zog internationale Kunden an. Die Schweizer Banken spielten eine wichtige Rolle bei der Verwaltung von Finanzvermögen in Zeiten globaler Unsicherheit.

Während des Zweiten Weltkriegs hielt die Schweiz erneut an ihrer Politik der bewaffneten Neutralität fest, sah sich aber wegen ihrer Flüchtlingspolitik einer kritischen Prüfung ausgesetzt. Das Land bot zwar vielen Menschen Zuflucht, vor allem Juden, die aus Nazi-Deutschland flohen, wies aber auch bestimmte Personen ab, und es gab Fälle von Kollaboration mit Nazi-Funktionären. Die Reflexion der Nachkriegszeit führte zu einer Neubewertung der Handlungen der Schweiz während dieser Zeit, einschließlich der Annahme von Gold und anderen Vermögenswerten in ihrem Besitz, und negative Auswirkungen bleiben bis heute.

Die Neuzeit in der Schweizer Geschichte

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Schweiz eine Zeit des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswachstums. Die Schweizer Wirtschaft diversifizierte sich und konzentrierte sich auf die Bereiche Finanzen, Pharmazie und Technologie. Das Land wurde für seine Stabilität, Innovation und seinen hohen Lebensstandard bekannt. Darüber hinaus engagierte sich die Schweiz zunehmend in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und leistete einen Beitrag zu globalen humanitären Bemühungen. Während des Kalten Krieges behielt die Schweiz ihre Neutralitätspolitik bei. Obwohl sie von NATO und Warschauer Pakt umgeben war, vermied die Schweiz eine Anlehnung an einen der beiden Blöcke und konzentrierte sich auf die Förderung von Frieden und Diplomatie.

Obwohl die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist, hat sie durch bilaterale Abkommen enge wirtschaftliche Beziehungen zur EU unterhalten. Die Beziehungen haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, und die Schweiz hat verschiedene Abkommen für den Zugang zum europäischen Binnenmarkt ausgehandelt.

Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Schweiz zu einem Zentrum für wissenschaftliche Forschung und Innovation, mit der Gründung von Institutionen wie CERN und großen Investitionen in ihre Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Betonung von Innovation und die Verfügbarkeit von Kapital zur Unterstützung von F&E-Anstrengungen haben es der Schweizer Industrie ermöglicht, auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Schweizer Bankwesen und das Finanzwesen blieben dabei ein Eckpfeiler der Wirtschaft. Die Schweizer Banken waren nach wie vor für ihre Stabilität und Diskretion bekannt, auch wenn die Änderungen der globalen Finanzvorschriften das Bankgeheimnis beeinträchtigten und es seit Beginn des neuen Jahrtausends erheblich in Frage stellten.

Kategorie: Historische Fakten

Schlagworte: geschichte söldner neutralität schweiz

Verwandter Artikel: Verschwörerische und Provokative Fragen

Verwandter Artikel: Die Historischen Aspekte der Verschwörung

Verwandter Artikel: Der Historische Kontext des Romans

Forumsthema: History of Switzerland

Kommentare

Kommentar hinterlassen